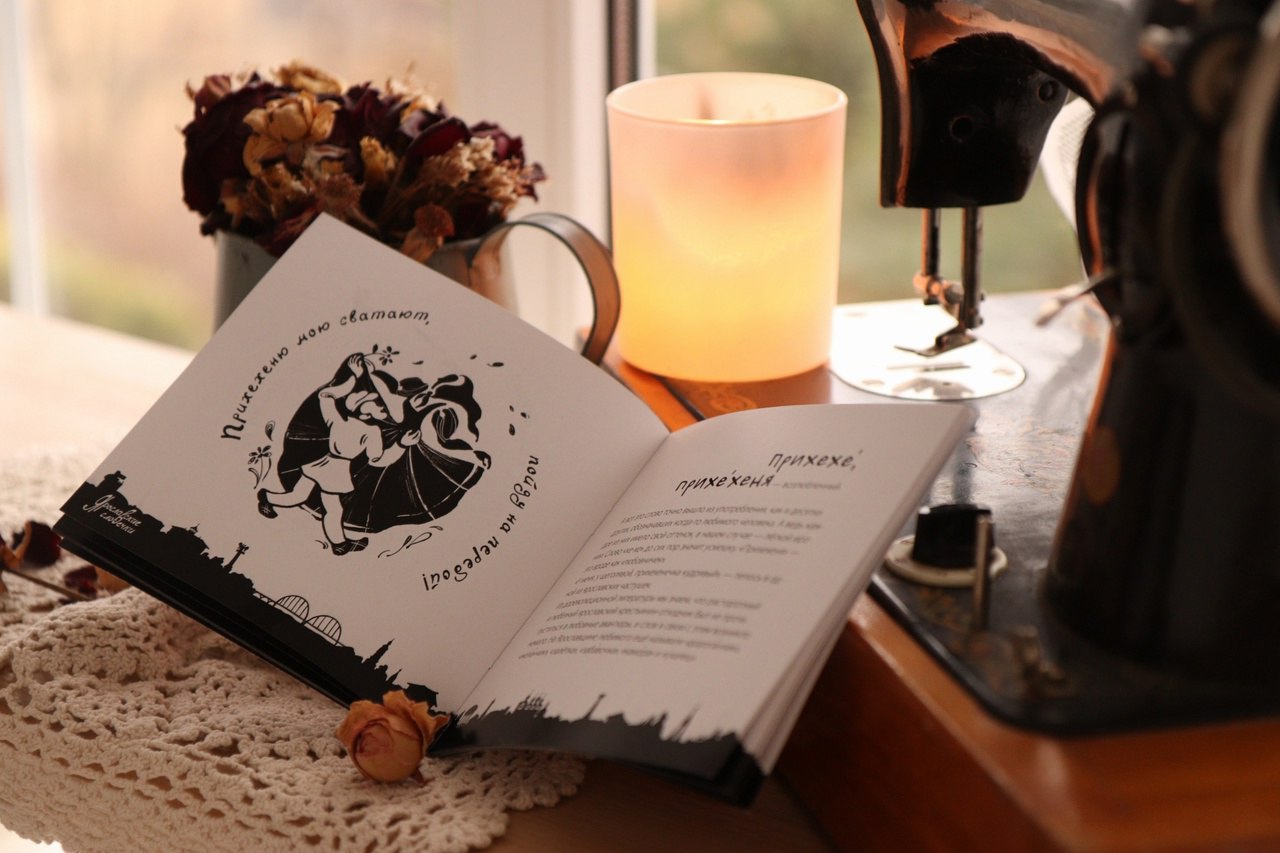

Краткий словарь местных диалектных слов «Ярославские словечки» презентовали в Некрасовской библиотеке

Почему ярославцы не любят, когда кто-то блондится? Кто такие прихехе и пононо? Почему не стоит лезть в чепыжи? Об этом и многом другом можно было узнать на презентации буклета.

Почему ярославцы не любят, когда кто-то блондится? Кто такие прихехе и пононо? Почему не стоит лезть в чепыжи? Об этом и многом другом можно было узнать на презентации буклета «Ярославские словечки», состоявшейся в областной библиотеке имени Некрасова.

При работе над книгой авторы обратились к Ярославскому областному словарю, который наши лингвисты-краеведы составляли еще с конца 1930-х годов. В течение десятилетий ученые кафедры русского языка ЯГПУ имени К.Д. Ушинского ездили по всей области, собирали диалектные слова как из устных, так и письменных источников, классифицировали и систематизировали их. Итогом этой работы стали 10 томов с более чем 32 тысячами слов плюс еще несколько тысяч в двух дополнительных.

– Отбирая слова для нашего издания, мы руководствовались тем, чтобы в него вошли наиболее яркие, интересные, необычные слова, которые зачастую уже незнакомы современному человеку, так как практически вышли из употребления, а также разную по своему происхождению лексику. В результате сформировался блок из порядка двухсот слов, – объясняет автор книги, ярославский писатель и журналист, директор фонда Яна Левина Антон Голицын. – Захотелось включить в книгу и те слова, которые я с детства слышал от своих родителей и бабушек. Например, слово «навздеваться», то есть одеться слишком тепло, надеть больше, чем нужно: «Куда ж ты навздевался в такую теплынь? Так ведь и ужареть можно!»

Кстати, «ужареть» – диалектизм, до сих пор употребляемый ярославцами, и означает этот глагол буквально – вспотеть, перегреться.

Диалектизм – это слово, употребляемое жителями той или иной местности, которое имеет локальное распространение и не входит в словарный состав литературного языка.

Однако диалект – это разговор ученых не только про лексику, но и о фонетических и грамматических особенностях местного говора. Для ярославского характерно выраженное оканье, а также ёканье в безударном положении.

– Когда я познакомился с Сергеем Темняткиным (ярославский краевед, хранитель Кацкого стана. – Прим. ред.) в Мартынове, он мне представился: «Сёргей Тёмняткин» – так говорят кацкари, считал Сергей. То есть в «нормальном» русском языке на ё идет ударение, здесь ё – безударное, – приводит пример Антон Голицын.

Для Ярославского края было характерно употребление кратких прилагательных (красна девка), твердое произношение мягких шипящих («ишшо», «отошшал» вместо «еще» и «отощал»), совпадение дательного и творительного падежей множественного числа существительных (пойти за грибам). Замена гласной: часто говорили «ревит» вместо «ревёт» (в значении плачет), хотя «Ревит» сегодня – это витамины.

– Есть слова, которые были когда-то общеславянскими, но по тем или иным причинам исчезли из литературного языка, либо исчезли из жизни обозначаемые ими явления, – углубляется в вопросы этимологии автор книги. – Например, слово «кошуля», которое означало не кошку, а полушубок или другую верхнюю одежду. В сербском языке есть слово «кошуля», но означает оно рубашку.

В ярославском диалекте встречается слово «лабуты», которое не имеет никакого отношения к модным лабутенам, а означало именно старую, разношенную, плохую обувь и, очевидно, имело общий корень со словом «лапти». Однако именно от слова «лабуты» произошло известное нам «лабуда». Особенно если в лабутах ходил не очень серьезный человек и говорил не очень серьезные вещи – он «нес лабуду».

– Очень часто в детстве я слышал слово «пононо». «Оделся, как пононо, носишься, как пононо». Возможно, это слово произошло от древнерусских «понёва» или «поня», обозначавших юбку из нескольких кусков ткани, а также попону для лошади. Одежда устарела, стала казаться некрасивой, и «пононо» стало означать сперва какое-то нелепое одеяние, а потом это перешло уже и на человека, – приводит еще один пример Антон Голицын.

Как ни странно, встречаются среди ярославских диалектов, на которых говорили простые крестьяне, и заимствования из иностранных языков. Так, в ЯОС есть глагол «хавозить», означающий – пачкать, сорить, устроить кавардак, – и происходит он от древнегреческого «хаос». Сначала русские крестьяне поменяли в нем ударение – «хаос», потом для простоты произношения добавилась «в».

Имело место и так называемое диалектное словотворчество, когда люди сами придумывали слова-окказионализмы, а они постепенно входили в повседневную речь.

Например, «семидворить» – сплетничать, распространять информацию на семь дворов, или красивое по звучанию «дожжиха» – то есть радуга.

Почти вышло из употребления в Ярославской области такое интересное слово, как «прихехе» («прихехеня»). Означало оно любимого человека, но с оттенком легкой иронии, так как «хе-хе» – это усмешка. «У меня, у щеголявой, прихехенечка кудрявый», – пелось в одной из ярославских частушек. Или такое загадочное на первый взгляд, бытовавшее на берегах Мологи слово «долягома». Означало оно «до вечера». В его основе – вполне знакомое нам «лежать», и «лягома» – это время, когда пора ложиться спать.

Конечно же, не могли не взять в словарик вполне живую по сей день лексику. Так, знаменитое ярославское «блондиться» – шататься без дела – родственно литературному глаголу «блуждать». Как пояснил автор, блондинки здесь ни при чем – блондиться могут обладатели любого цвета волос.

Среди слов, регулярно употребляемых в нашем регионе, есть «чепыжи»/«чапыжи». Изначально оно означало густые непроходимые заросли кустарника или травы – где репейник «чеплялся», а позже – цеплялся за одежду. Потом у нас так стали называть любую глухомань, какое-то отдаленное, необустроенное место.

И, пожалуй, одним из самых распространенных выражений у ярославцев сегодня является «так да», означающее согласие с собеседником. В ЯОС зафиксирована более старая, но тоже употребляемая форма – «дак да». Смысловые оттенки могут быть разными – от полного одобрения до легкого раздражения – зачем говорить о том, что и так понятно? Иногда добавляется в разговоре и частица «то»: «так-то да». Ярославцы полагают, что так говорят только у нас. Но так же думают как минимум жители еще двух регионов – Костромы и Перми.

Не всегда то или иное слово сугубо ярославское – оно может быть и ивановским, и костромским (тем более что к моменту начала работы над ЯОС в наш регион входили большая часть Костромской и два района Ивановской области), и вологодским, и псковским – порой диалектизмы могут пересекаться на разных территориях на две трети. Важен именно состав, набор слов, употребляемый в том или ином районе. И от этого диалектизмы не становятся менее ценными.

– Как фонд истории и краеведения, мы работаем с культурным наследием Ярославского края, и диалектная речь – часть этого большого, разнообразного наследия, – отметил автор книги. – Ярославские словечки – это то, что может быть интересно как людям, приезжающим к нам, так и самим ярославцам. Брошюра предназначена для туристов, экскурсоводов и всех, кто интересуется историей родного края.

Разговор с аудиторией продлился два часа. Собравшиеся в Некрасовке услышали не только интересную лекцию по лингвистическому краеведению, но и русские народные песни и проникновенные баллады в исполнении рыбинского фолк-музыканта Мити Кузнецова.

– Как коренной ярославец в шести поколениях многие из этих слов я знаю с детства, а для человека, занимающегося фолк-музыкой, все это очень интересно, – поделился впечатлениями Митя Кузнецов. – Когда сфера твоей деятельности выходит за пределы родного города, становишься ярославским, а когда уже за пределы области, понимаешь, что ты русский человек.

Фото правительства ЯО

Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n6ak4/

Комментарии: